Die ExternalisierungsGesellschaft . Wir leben nicht über unsere Verhältnisse, sondern über die Verhältnisse der anderen, und der Balance-Möglichkeiten des Planeten. Wir leben zugleich noch unter unseren Möglichkeiten zur Änderung der Verhältnisse.

c1

Die Zusammenhänge zwischen „Überentwicklung“ bei geringerer Ungleichheit hier, und „Unterentwicklung“ mit extremer Ungleichheit andernorts, würde erfahrungsgemäss die politische und mediale Öffentlichkeit nicht sonderlich bewegen. Das eine wird gerne gewürdigt als „Soziale Marktwirtschaft“, das andere als „trauriges Schicksal“ bejammert – folgenlos. Dass beides miteinander zu tun hat, bleibt leider ausserhalb unseres Sinn- Horizonts und jenseits der BeschlussLage.

Unser individueller Wohlstand beruht nicht nur auf : harter Arbeit, klugem Haushalten , und dem Glück der Tüchtigen ., Blickt man hinter die Kulissen , dann erscheint die enorme Produktivität unserer Wirtschaft nicht länger als ein Wunder, sondern als ein Effekt der Auslagerung von – minder-produktiven Tätigkeiten. Die Umweltbilanzen sind als Ausweis des Out-sourcings schmutziger Industrien der westlichen Dienstleistungs- Gesellschaften zu lesen. Unser Wohlstand beruht ebensosehr auf struktureller Macht, systematischer Ausbeutung, und tätigem Mitwirken an Chancenlosigkeit und am Unglück anderer Länder und Leute. Von den Hintergründen und Nebenfolgen des Wohlstands-Kapitlismus wird abstrahiert, oder diese werden verdunkelt. Die EntwicklungsOrganisation OXFAM brachte die Sozial-Diagnose : die 80 vermögendsten Personen auf dem Planeten verfügen über dasselbe Maß an materiellen Ressourcen wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung zusammen. Achtzig zu dreieinhalb Milliarden !

C2 Die globalen Bedingungen, auf dënen unsere Lebensführung beruht, mit denen sie steht und fallt, verdrängen wir lieber, wir wollen vondem Zusammenhang unseres Leben auf Kosten anderer nicht wissen , oder Anflüge entsprechenden Unbehagens gleich wieder vergessen« Für verursachte Umweltschäden nicht aufkommen , die Kosten auf unbeteiligte Dritte abwälzen, und davon profitieren, - so etwas wird Organisationen und Unternehmen zugeschrieben. lässt sich aber auch auf größere Sozialeinheiten übertragen : Die reichen, hochindustrialisierten Gesellschaften dieser Welt lagern die negativen Effekte ihres Handelns auf Länder und Menschen in ärmeren, weniger “entwickelten“ Welt-regionen aus. Die wohlhabenden Industrienationen nehmen diese negativen Auswirkungen systematisch in Kauf. und sie rechnen mit ihnen, und diese rechnen sich für sie. C3 Der Verweis auf die soziale Realität der Externalisierungs-gesellschaft vollzieht nur das nach, was seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten, im globalen Süden gesagt und gedacht aufgedeckt und offengelegt, problematisiert und skandalisiert worden ist. Diese vielfältigen und vielstimmigen multi-lokalen und transnationalen, wissenschaftlichen wie politischen Gegenbewegungen sind nicht oder j in unseren Breitengraden nicht breitenwirksam zur Kenntnis genommen worden.

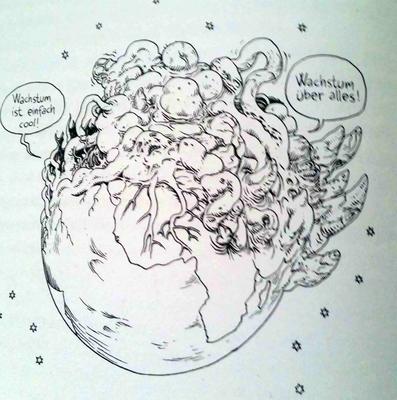

C 4 Kapitalistische Entwicklung ist auf die Überschreitung von Grenzen angelegt. Der kapitalistischen abstrakten Systemlogikzufolge müssen unablässig Gewinne erwirtschaftet werden, die wiederum profitabel zu reinvestieren sind, um den Kapitalkreislauf in Gang zu halten - das heißt, um Produktion und Re-Investition von Profiten auch in der nächsten Periode aufrechterhalten, in dann größerem. Maßstab fortführen zu können. Diese Logik einer wirtschaftlichen Re-produktion auf beständig erweiterter und zu erweiternder Basis hat zugleich eine kon-krete, materiale und auch territoriale Dimension: Kapitalismus muss, um auf Dauer bestehen zu können, in seinem Wirkungsbereich immer weiter ausgreifen, auf stets neue gesellschaftliche Bereiche, Felder und Räume. Wirtschaften nach dem Prinzip des rentablen Kapital-Einsatzes hat einen eingebauten Verallgemeinerungs-Anspruch, und VollkommenheitsZwang: Die „ganze Welt“ wird tendenziell zu seinem Revier, prinzipiell „alles“ wird ihm zum Objekt der ökonomischen Verwertung. Durch die systemisch angelegte Expansions tendenz von Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen wird der heımısche Absatzmarkt regelmäßig zu klein und Teile der Wertschöpfungskette werden in andere Länder ausgelagert, sobald und solange dort insbesondere Arbeitskraft billıger als am eigenen oder bisherigen Standort zu haben ist. In den neu „aufkommenden Märkten“ (emergíng markets) geben sich die globalen Investitions-Handlungsreisenden dıe Klinke in die Hand [Eine besonder zu beleuchtende Phase die der „economic hitmen“ die Staatführer zur Kooperation erpressten– entweder Belohnung, oder andernfalls drohten Schaden für Leib und Leben. ]

C 5

»Wohlstand der Nationen“ stellte sich zuallererst her : nach der strategischen Nutzung relativ günstiger Gegebenheiten. ( milderes Klima, ausbleibende Naturkatastrophen, friedlicheres Gemeinweswn, :fleissigere Arbeiter, risikofreudigere Unternehmer, geistreichere Erfinder. (Beispiel : die erfolgreiche–indische Lokomotiven-Produktion ]… Der Aufstieg der einen wurde überhaupt nur durch das Zurückbleiben der anderen ermöglicht .

C 6 das Produktivítätsgefälle zwischen handwerklicher und landwirtschaftlicher Arbeit begünstıgte die -gesellschaftenden Handelsbedingungen von Stadt. Mit demselben Arbeitseinsatz konnten im städtischen Hand-werk deutlich wertvollere Güter hergestellt werden als in der bäuerlichen Agrarwirtschaft, beim direkten Aus-tausch ihrer Waren befanden sich die städtischen Produzenten strukturell im Vorteil. Aus solchen asymmetr-ischen Verhältnissen von preisgünstigen stadtgesellschaftlichen und kostenträchtigen landgesellschaftlichen “Importen“ (bzw von mehr oder weniger wertvollen „Exporten“) können sich im Lauf der Zeit und - 1 --- aufgrund verschiedener sozialer Mechanismen ungleiche ökonomische Entwicklungspfade ergeben.: Die Städter sind eher in der Lage, sich nach innen und nach außen abzuschließen, ihre Produktionstätigkeit untereinander zu koordi-nieren, zu regulieren und gegen äußerer Konkurrenz zu schutzen, sich als wirtschaftliche Interessen-gemeinschaft zu verfassen und Wettbewerbsdruck auf die Zulieferer in der ländlichen Umgebung auszulagern etwa indem man möglichst niedrige Preise für den Einkauf pmduktionsnotwendiger Güter zahlt. Auf die Dauer stabilisieren und potenzıeren sich diese Vorteıle und lassen eine Konstellation entstehen, die man als ein Gleichgewicht des Ungleichgewichts bezeichnen könnte: Die Dynamik der städtischen Wohlstandssteigerung ging Hand in Hand mit sozioökonomischer Stagnation im ländlichen Raum c 7 Der „ kulturelle Motor des modernen Kapitalismus → ist aus den Mönchszellen ins Berufsleben hinausgetragene asketisch-rationale Lebensführung des Einzelnen . *Max Weber, Soziologe Anfang 20 Jhdt. Drückte aus : „bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist“. ° °Joseph Schumpeter wählte „Schöpferische Zerstörung“ zum Titel seiner “ökonomischen Theorie kapitalistischer Entwicklungsdynamik → Verdrängung und Vernichtung „alter“ zugunsten “neuer“ Strukturen. Der Kapitalismus lebt von der Existenz eines »Außen«, das er sich einverleiben kann, - neue Territor-ien, die der Verwertung zugeführt werden -( mit der Entdeckung und Kolonisierung Amerikas, mit der Eroberung des ostindıschen und chinesischen Marktes, überhaupt mit dem wachsenden Austausch mit den Kolonien. C 8 Alle möglichen Wertbestände werden kapitalisiert und auf Finanzmärkten gehandelt. Der Steigerungs-zwang bringt die Tendenz zur „Finanzialisierung“. Auch nach der Krise der Jahre 2008 /2009 waren immer noch teilweise geradezu ins Absurde gesteigerte derivative Formen er Kapitalanlage gebräuchlich,.Ein gigantisches Arrangement der Eínverleíbung und der dadurch ermöglichten wirtschaftlichen Wertschöpfung, und auf Grundlage eines groß angelegten Arrangements der Auslagerung der immensen Kosten jener wirtschaftlichen Wertschöpfung. C9 Die negativen externen Effekte wirtschaftlichen Handelns dürften nicht wegdefiniert werden, sie müssen irgendwo aufgefangen und von irgendwem getragen werden. Ökonomen sprechen abstrakt vom unvollkom-menen Markt und diagnostizieren als Lösung des Problems : mehr Transparenz hinsichtlich der „wirkliçhen“ Preise von Gütern und Dienstleistungen, oder eher fehlende oder - unzureıchende staatliche Rahmenregulierung, deren effektive Durchsetzung den oder die jeweiligen Verursacher zu einer Kalkulation mit den „realen“ Produktiongkosten zwingen könnte. Die wirksame Internalısierung von Externalitäten wäre gleichbedeutend mit der Geltung des Verursacherprinzips: Wer für die Entstehung der externen Effekte verantwortlich ist, hat sie demnach auch in seine Handlungs-kalküle, ökonomisch: „in seine Nutzenfunktion“ einzubeziehen. C 10 Die Voraussetzungen jener ungeheuren sozialen Privilegierung, und die Privilegierung drohen uns verloren -zugehen. Das Wissen um diese Verhältnisse droht unter den Teppich gekehrt zu werden, oder an die Wissen-schaft und Expertenzirkel delegiert zu werden, auf dass es dort gut aufgehoben sei, es erbringt aber keine gesellschaftlichen Konsequenzen. Zur Entlastung gibt es Elaborate wie : *Utopie eines durch wirtschaftliches Wachstum erzeugten, globalen „Fahrstuhleffekts“ : auch die Armen und Ärmsten dieser Welt könnten dann bessergestellt werden, ohne dass die relative Privilegierung der Wohlstandsgesellschaften dadurch ernsthaft berührt und in Frage gestellt werden müsste. Oder die Illusion eines „grünen“ Kapitalismus, der Wachstum angeblich vom Ressourcen- verbrauch entkoppeln könne und die kollektive Lebensweise einer expansiven Moderne mit den stofflichen Belastbarkeitsgrenzen des Planeten Erde zu versöhnen in der Lage sei.

C Auslagerung und Abwälzung, Verdrängung und Abspaltung, Entlastung und Umlenkung sind soziale,Praktiken und auch psychische Praktiken. In der Psychologie ist der Gegenbegriff Internalisierung, die verinnerlichende Aneignung gesellschaftlicher Regeln, Normen und Werte durch das Subjekt ( und auch Moralauffassungen bedeutsamer Dritter). Als internalisierende Formen psychischer Problemverarbeitung - -gelten in diesem Zusammenhang solche, bei denen die Probleme auf die eigene Person projiziert werden. Man kehrt in sich bzw. gleichsam „vor der eigenen Haustüre“ und sucht nach Begründungen und Lösungen bei sich selbst, was unter Umständen zu sozialem Rückzug und Isolation führen kann. Externalisierung steht dann für den entgegengesetzten Problemverarbeitungsn-mechanismus: Das belastende Moment oder Motiv wird gewissermaßen nach außen verlagert und einem konkreten oder abstrakten Gegenüber zugeschrieben, um das innere Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. ,68 Psychopathologisch gesprochen kann externalisierendes Verhalten dazu führen, dass durch Abspaltung unangenehmer der unerträglicher Selbst-anteile ursprünglich innere Konflike auf die Außenwelt gelenkt werden - ein Abwehrverhalten, das es derart in Anspruch genommenen Außenstehenden häufig schwermacht, sich ihrerseits zur Wehr zu setzen und von der Psychodynamik der betreffenden Person abzugrenzen.

C Die Externalisierungsgesellschaft braucht die Konstruktion eines ››Aussen«, das zugleich ihr „Anderes“ ist. Stabile Aufholprozesse, substantielle Angleichungstendenzen und symmetrische Gleichgewichts-kon-stellationen haben in ihrer halbierten Welt keinen Platz: Die das Weltwirtschaftssystem stützenden politischen und ökonomischen Machtverhältnisse die Einrichtung und Aufrechterhaltung struktureller - 2 - Aus-beutungsbeziehungen zu Lasten des globalen Südens ermöglichen , werden von den Bevölkerungen im globalen Norden zwar nicht gewünscht, aber hingenommen und deren angenehme Nebeneffekte haben sie seit langem schon in ihre alltägliche Lebenspraxis “eingepreist“. Das wird uns erst und allenfalls dann zum Problem, wenn es - mit Blick auf die Praktiken des flächen- und rohstoff-sichernden land grabbíng auf dem afrikanischen Kontinent - im großen Stil nicht mehr nur von den üblichen Akteuren im Westen betrieben wird sondern plötzlich auch von anderen, neuerdings namentlich „den Chinesen“ . Da hört der Spass dann auf. . C Die “ökologische Verschuldung“ der westlichen Industrıeländer gegenuber den Peripherien kann von den reichen Nationen nie wieder beglichen werden, und auch von niemandem „erlassen“ werden. Diese ökolog-ische Hypothek gegenüber den Bevölkerungen des globalen Sudens bleibt häufig auf lange Zeit unsichtbar. Katastrophen in ihrer „Ereignishaftigkeit“ finden für einen kurzen aufmerksamkeits-ökonomischen Augenblick, medialen Widerhall, und eröffnen die Möglichkeit, über eindrucksvolle Bilder für einen Moment in das kollektive Bewusstsein der fernab vom Geschehen liegenden Wohlstandswelten des globalen Nordens zu dringen.: ** geborstene Dämme, rote Schlammmassen, tote Fische. ** 1984 das Giftgas-“Unglück“ Indien Bhopal : → innerhalb weniger Stunden starben mehrere tausend Menschen, - doch es produzierte weniger eindrückliche Bilder, Man sah zerborstene Produktionsstätten, nicht aber das unsichtbare Gift. Und erst recht die längerfristigen mittelbaren Folgen - mindestens 15 000 Menschen fielen in den FolgeJahren den Wirkungen des Giftgases zum Opfer. Die Bevölkeung hat an langfristigen Gesundheitsschäden zu tragen. Noch heute ist jede vierte Geburt in der Stadt (mit fast 2 Millionen Bewohnern) , eine Totgeburt. Das verantwortliche US-Chemie-unternehmen Union Carbide bzw. deren Rechtsnachfolgerın Dow Chemical haben Entschädigungs- Zahlungen schon lange eingestellt. 30 jahre später noch rief die Menschenrechtsorganisation Amnesty International die westliche Öffentlichkeit dazu auf “Briefe gegen das Vergessen“ an den indischen Premierminister zu schicken. Sie werden wohl nie gelesen werden. Zig-Tausende andere „Katastrophen“ in Indien und andernorts an den Peripherien des Wohlstands-kapitalismus, werden nicht gesehen, weil sie mit den ganz normalen Formen der Produktion und Arbeits-organisation in den Ländern des globalen Südens für einen vom Norden dominierten „Weltmarkt“ zusammen-hängen. Ihre zerstörerische Kraft für Land und Leute, Mensch und Umwelt, Geborene und Ungeborene wirkt schleichend und äußert sich verzögert.. „Langsame Gewalt“ (slow víolence)

C Die imperiule Lebensweise Die Umweltkosten ihrer wirtschaftlıchen Wertschöpfungsstrategien anderswo anfallen zu lassen, die strukturelle Möglichkeit zur Realisierung der Gewinne und gleichzeitigen Externalisierung der Kosten ( und Belastungen) sind den Bürgern der ökonomisch „erfolgreichen“ und ökologisch „avancierten“ Gesellschaften (z B der BRD ) mit ihrer Arbeits- und Lebensweise mit der Zeit ganz selbstverständlich geworden .[ s a „imperiale Lebensweise“-U. Brand , M. Wissen, Politikwissenschaftler, Berlin, Wien] Eine Lebensweise, die sich die Ressourcen - Arbeit, Böden, Umwelt - anderer auf ausbeuterische Weise aneignet und die nur über diese uneingestandene Aneignungspraxis aufrecht-zuerhalten ist. Die Bevölkerungen der peripheren Länder aus streben aus nach-vollziehbaren Gründen nach Teilhabe an dieser Lebensweise. Die immense Güternachfrage der neuen Mittel-schichten im globalen Süden ist von den transnationalen Konzernen des globalen Nordens schon fest in den Unternehmensbilanzen eingeplant. Aber der andere Teil der Gegenpart der ExternalisierungsGesellschaften kann logischerweise der „einen Welt“ nicht gleichberechtigt angehören: Wenn alle externalisieren wollten, könnte es niemand mehr tun. In ihrer übergroßen Mehrheit müssen die durch die imperiale Lebensweise Beherrschten deshalb leider draußen bleiben, C Wer heute nicht nur die Input-Seite der nutzbaren Ressourcen in den Blick nimmt, sondern auch die Output-Seite der verfügbaren Senken, also die zur Mülllagerung und CO.-Bindung zur Verfügung stehenden Boden-,Wald- und Luftkapazitäten, muss die Rede von „peak soil“ „peak air“ oder „peak Biomasse“ ernst nehmen. Akteure der Zukunftsdebatte wie (* Bernd Sommer, * Harald Welzer, Sozialwissenschaftler am „Norbert Elias Center for Transformation Design“ der Europa Universität Flensburg ) nehmen die in der wachstumgkritischen Debatte gängıge Diagnose auf : Das Ende des ökologisch und sozial ausbeuterischen Wachstums-Kapitalis-mus werde so oder so kommen, - entweder „by design“ oder „by Desaster“ also auf absichtsvoll organisierte oder aber auf katastrophisch erzwungene Art und Weise. Sie sammeln strategisch für die konstruktive Variante, Ansätze für gesellschaftliche Umbrüche in Rıchtung einer “reduktiven Moderne“. Die Alternative von Design oder Desaster offenbart, aus einer globalen Perspektive betrachtet, einen allzu selbstbezogenen Blick auf die möglichen Enden - der Externalisierungsgesellschaft, und legt die Vorstellung nahe, dass eine uns „von aussen“ abgenötigte Gesellschaftstransformation einem Unheil gleichkäme - einem desaströsen Ausgang der Geschichte eben. C Im globalen Norden , in den Wirtschaftsbranchen ist gerne vom „Entwicklungsfaktor Tourismus“ die Rede - Doch in der Regel führt dieser zur Zementierung ungleicher Entwicklung in den von Millionen Touristen („Entwick -lungshelfern“) heimgesuchten Weltgegenden. Der globale Tourismus wird weiter wachsen-, mit wahrscheinlich Verdopplung des Wasser-Verbrauchs und Verdreifachung des Flächen-bedarfs bis 2050 . [Schätzungen von weit-eren Steigerungsraten etwa des südostasiatischen Sextourismus oder auch des westlichen Waisenhaustourismus in Afrika, Asien oder Mittelamerika gibt es nicht. - 3 -

C Das Zeitalter der „Globalisierung“ ist ein von den hochindustrialisierten Ländern dieser Welt ausgehendes Wechselspiel von Überdehnung und Auslagerung, outsizíng und outsourcing (R.Nixon, Umweltforscher ,Princeton Uni ): * Getrieben von seinem inneren Wachstumszwang greift der westliche Wohlstandskapitalismus weltweit auf immer mehr und immer neue natürliche wie menschliche Ressourcen zu und * wälzt die Folgekosten dieser Expansıonsbewegung auf seıne Außenwelt ab. Dass ihm dies gelingt und stets aufs Neue gelingen kann, liegt an seiner dominanten Position im Weltsystem, an der Verschränkung von ökonomischer und politischer Macht. C , Lieber nicht sich die Kosten des eigenen Handelns vorrechnen lassen und zu deren Kompensation, Übernahme oder gar Vermeidung bewegen lassen. Warum und wie denn die Externalisier -ungsgesellschaft überwinden?

Landraub und Drecksarbeit in den Süden, CO2-Emissionen in die Atmosphäre oder unter die Erde, die von Umweltkatastrophen und Ressourcenkonflikten Vertriebenen in Flüchtlingslager rund um den Globus, Energiequellen-Erschließung wird immer aufwendiger, die Kohlenstoff-senken geraten an Kapazitätsgrenzen, die Müllhalden dieser Welt quellen über, die gewaltsamen sozialen Auseinandersetzungen rund um den Globus nehmen zu, der Blutzoll unserer Lebensweise nimmt zu, die Armen und Verzweifelten lassen sich nicht länger mit UN-Entwicklungszielen abspeisen, die Mobilsten setzen sich in Bewegung. Die Funktionsweise der Externali-sierung sind nicht mehr zu kontrollieren, selbstzerstörerische Konsequenzen nicht länger auszuschliessen. C Alle heute schon existierenden Formen von Praxis,- vom persönlichen Konsumverzicht bis zum Freiwilligen Sozialen Jahr an den Peripherien der Wohlstandswelt, sind wichtige Bausteine eines zu-künftigen Wandels. Doch die Überwindung der Externalisierungsgesellschaft braucht mehr, sie verlangt nach Überindividuellem. Globale Probleme „lassen sich nicht einfach durch das aggregierte Handeln verantwortungs-bewusster Individuen lösen“ (° Rob Nixon). Gefragt sind nicht nur viele Einzelbeiträge; gefragt ist vor allen Dingen echte Kollektivität. .Dazu gehört die kollektive Selbstverständigung über bitteren Wahrheiten : → unsere Wohlstands-kapitalistische Lebensweise ist nicht verallgemeinerbar. Sie beruht auf unerträglichen Lebensbedingungen andern-orts, und Verschlechterung der planetaren Bedingungen, und kann nur auf dieser Basis aufrechterhalten werden. Transformation der Externalisierungsgesellschaft, fordert dazu auf, vom moralischen „Empört Euch!“ („Indignez-vous!“) zur wechseln in den politischen Raum des „Tut was“ Das bedeutet zugleich : das Ziel kann nicht nur nachhaltiger Wandel sozialer Praktiken sein, sondern muss auch Transformation gesellschaftlicher Institutionen sein→ die erst eine Verstetigung veränderter sozialer Praktiken ermöglıchen würden. Einige Basıselemente institutioneller Reform :# Revision des Welthandelsregimes die mit den Privilegien der Zentrumsökonomien bricht # effektive Besteuerung weltweiter Fınanztransaktıonen , # Umbau der reichen Volkswirtschaften in Postwachstumsökonomien , # globaler Sozialvertrag zur Verzögerung des Klimawandels bzw.# der egalitären Bewältigung seiner Folgen # transnationale Rechtspolitik, die globale soziale Rechte wirkungsvoll verankert # konsequente Politik der doppelten Umverteilung hinaus: im national- gesellschaftlichen und im weltgesellschaftlichen Maßstab von „oben“ nach „unten“ und von „innen“ nach „aussen“. Dıese Mammutaufgabe lässt sich nicht allein mit solidarökonomischen Nischenprojekten oder konsum-ethisch m Avantgarde-handeln bewältigen. Auch nicht durch den technologischen Wandel, durch -4 - Digitalisierung und Wissensökonomie wıe dies technikoptimistische Theoretiker des „Postkapitalismus“ ( Jeremy Rifkin bis Paul Mason) immer wieder suggerierten. Es führt am Endet kein Weg vorbei am eigentlichen, beschwer-lichen Kernprojekt, “Instandbesetzung der politischen Institutionen“ (° Autor Mathias Greffrath) Nur wenn es gelingt, das nationale und transnationale Institutionengerüst der Extemalisierungsgesellschaft im Sinne eines demokratischen, global-egalitären Reformprojekts umzupolen, wird sich unser Gewissen aufhellen, und auch die soziale Lage großer Bevolkerungsmehrheiten rund um die Welt-

Einen Beitrag leisten zu einer solchen Wendung kann „der Wiederkehr des Verdrängten den Weg zu bahnen und in aller Öffentlichkeit das auszusprechen,was niemand wissen möchte“ ( ° Pierre Bourdieu, französischer Soziologe ) Was niemand wissen möchte : Wir leben nicht über unsere Verhältnisse, sondern über die Verhältnisse der anderen, und der Balance-Möglichkeiten des Planeten. - Zugleich leben wir noch unter unseren Möglichkeiten, zur Änderung der Verhältnisse.

Verwendet zur Sendung wurde :

„Neben uns die Sintflut“ Die ExternalisierungsGesellschaft und ihr Preis. Stephan Lessenich, 2017